Me busco y no me encuentro.

Rondo por las oscuras paredes de mí misma,

interrogo al silencio y a este torpe vacío

y no acierto en el eco de mis incertidumbres.

No me encuentro a mí misma

y ahora voy como dormida a las tinieblas,

tanteando la noche de todas las esquinas,

y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía,

que son fruto, sonido, creación, universo.

No este desalentado y lento desganarse

que convierte en preguntas todo cuanto es herida.

Y rondo por las sordas paredes de mí misma

esperando el momento de descubrir mi sombra.

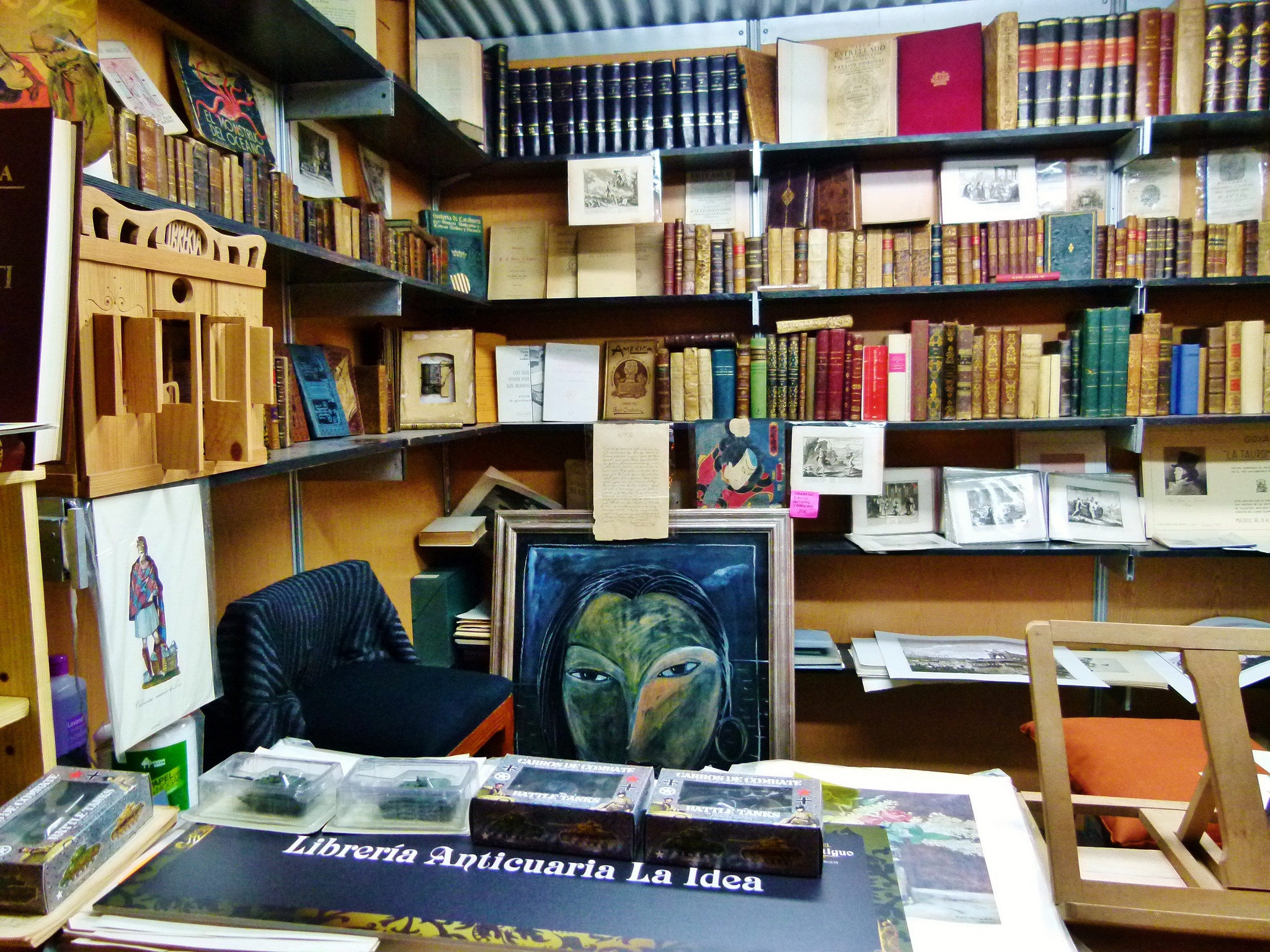

Sirvan estas palabras de Josefina de la Torre para afirmar que escribir es siempre un ejercicio para la intimidad. Y escribir poesía, aún más. Cuando la pluma dejar salir un poema, lo que brota es un sentimiento tan personal, tan incuestionablemente propio y exclusivo, que lo que ahí emerge es alma en gotas. Nada como un poema para ayudar al ser humano a expresar lo que le apasiona o le atribula. Nada.

A través de la poesía, la persona es capaz de bucear por sus adentros y hallar rincones tan personales y recónditos que, de otra manera, quedarían acaso enterrados. El yo, no obstante, ha experimentado a lo largo de la historia de la literatura una evolución vinculada al propio pensamiento de cada época. Abarcando todo aquello que relacionamos habitualmente con lo íntimo, (espiritualidad, recogimiento, ensimismamiento, conciencia…) podemos constatar una enorme evolución del concepto de lo íntimo.

Así, verificamos que en la época clásica no existe lo íntimo como sustantivo, sino sólo como adjetivo, para indicar una cualidad que se aplica a objetos tanto materiales como inmateriales. Son muchos los críticos que consideran que la tradición literaria occidental comenzó con Homero, quien con sus obras Ilíada y Odisea, marcó de forma duradera el canon literario con sus descripciones y manejo de temáticas como la guerra y paz, honra y deshonra, amor y odio. Sin embargo, el tratamiento del yo no había cuajado aún. Habría de llegar Safo para dar forma a la poesía lírica centrada en el yo como género. Más tarde, San Agustín fue de los primeros autores en usar de forma sustantiva un vocablo análogo a “interioridad”, a esa “zona espiritual, íntima y reservada de una persona”, que apunta a “lo más particular de los pensamientos, afectos y asuntos interiores”.

San Agustín fue retomado por Descartes en su idea de volverse hacia dentro, afincando la interioridad inmaterial en la mente o el alma. Pero sin duda, uno de los intentos más lúcidos por escribir una historia de la poesía desde la inscripción del yo íntimo es el del poeta y ensayista español Luis García Montero, autor de El sexto día, quien sostiene que “la historia de la poesía es terreno privilegiado para plantearse una interpretación de la intimidad, una búsqueda no sólo de lo que han sido los hombres y las mujeres, sino de cómo se han pensado a ellos mismos, en qué yo han justificado esos valores tan esenciales y objetivos que parecen no necesitar una justificación”.

El yo que busca Teresa de Ávila, por ejemplo, posee aureolas de fe:

Alma, buscarte has en Mí,

y a Mí buscarme has en ti.De tal suerte pudo amor,

alma, en mí te retratar,que ningún sabio pintor

supiera con tal primor

tal imagen estampar.Fuiste por amor criada

hermosa, bella, y así

en mis entrañas pintada,

si te perdieres, mi amada,

Alma, buscarte has en Mí.Que yo sé que te hallarás

en mi pecho retratada,

y tan al vivo sacada,

que si te ves te holgarás,

viéndote tan bien pintada.Y si acaso no supieres

dónde me hallarás a Mí,

No andes de aquí para allí,

sino, si hallarme quisieres,

a Mí buscarme has en ti.Porque tú eres mi aposento,

eres mi casa y morada,

y así llamo en cualquier tiempo,

si hallo en tu pensamiento

estar la puerta cerrada.Fuera de ti no hay buscarme,

porque para hallarme a Mí,

bastará solo llamarme,

que a ti iré sin tardarme

y a Mí buscarme has en ti.

El yo de Lope de Vega es, por su lado, una lucha interna contra el fin:

Ir y quedarse, y con quedar partirse,

partir sin alma, y ir con alma ajena,

oír la dulce voz de una sirena

y no poder del árbol desasirse;arder como la vela y consumirse,

haciendo torres sobre tierna arena;

caer de un cielo, y ser demonio en pena,

y de serlo jamás arrepentirse;hablar entre las mudas soledades,

pedir prestada sobre fe paciencia,

y lo que es temporal llamar eterno;creer sospechas y negar verdades,

es lo que llaman en el mundo ausencia,

fuego en el alma, y en la vida infierno.

En Borges es remordimiento:

He cometido el peor de los pecados

que un hombre puede cometer. No he sido

feliz. Que los glaciares del olvido

me arrastren y me pierdan, despiadados.Mis padres me engendraron para el juego

arriesgado y hermoso de la vida,

para la tierra, el agua, el aire, el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplidano fue su joven voluntad. Mi mente

se aplicó a las simétricas porfías

del arte, que entreteje naderías.Me legaron valor. No fui valiente.

No me abandona. Siempre está a mi lado

La sombra de haber sido un desdichado.

En Juan Ramón Jiménez, mirar hacia adentro es hallar desesperanza:

(…)

Pensé en arrancarme el corazón y echarlo,

pleno de su sentir alto y profundo,

el ancho surco del terruño tierno,

a ver si con partirlo y con sembrarlo,la primavera le mostraba al mundo

el árbol puro del amor eterno.

En Octavio Paz, asoma un irremediable sentimiento de lo efímero:

Entre irse y quedarse duda el día,

enamorado de su transparencia.La tarde circular es ya bahía:

en su quieto vaivén se mece el mundo.Todo es visible y todo es elusivo,

todo está cerca y todo es intocable.Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz

reposan a la sombra de sus nombres.Latir del tiempo que en mi sien repite

la misma terca sílaba de sangre.La luz hace del muro indiferente

un espectral teatro de reflejos.En el centro de un ojo me descubro;

no me mira, me miro en su mirada.Se disipa el instante. Sin moverme,

yo me quedo y me voy: soy una pausa.

En Lorca, ¿cómo no?, es arrebatado grito de dolor:

La sombra de mi alma

huye por un ocaso de alfabetos,

niebla de libros

y palabras.¡La sombra de mi alma!

(…)

En las palabras de Gioconda Belli, hallamos una resonancia a resistencia al dolor:

Claro que no somos una pompa fúnebre,

a pesar de todas las lágrimas tragadas

estamos con la alegría de construir lo nuevo

y gozamos del día, de la noche

y hasta del cansancio

y recogemos risa en el viento alto.Usamos el derecho a la alegría,

a encontrar el amor

en la tierra lejana

y sentirnos dichosos

por haber hallado compañero

y compartir el pan, el dolor y la cama.(…)

En Walt Whitman, por fin, es celebración de la existencia:

Yo me celebro y me canto,

y cuanto hago mío será tuyo también,

porque no hay átomo en mí que no te pertenezca.Holgazaneo, e invito a mi alma.

Holgazaneo, a mi antojo, y me paro a observar una briza de

hierba estivalMi lengua, y hasta el último átomo de mi sangre, están formados

por esta tierra, por este aire;

nacido aquí, de padres nacidos aquí, lo mismo que sus padres, y

lo mismo que los padres de éstos,

yo, de treinta y siete años de edad, en perfecto estado de salud,

empiezo ahora,

y espero no acabar hasta la muerte.Dejo en suspenso credos y doctrinas;

me aparto un trecho: los conozco bien, y no los olvidaré,

Acojo el bien y el mal, y me permito hablar, sin preocuparme

por los riesgos,

naturaleza sin freno, con su energía primigenia.

¿Qué podemos concluir, entonces, acerca del yo en la lírica? Pues es muy sencillo: hay tanta poesía intimista como prismas existen para ver y sentir la realidad que nos circunda. El verso es el cauce para el sentimiento más específico y privativo que pueda concebirse, escribirse o declamarse. ¿Y tú… miras hacia adentro? Yo, sí:

La mujer que se arruga conmigo se acaricia

ante el espejo.

Se conoce. Sabe que es ella la que deshilvana

trampas y allana

su propio camino.

La persona que soy vislumbra

a la vieja que seré.

Y me da tranquilidad,

porque trae en su cara toda la paz de los campos amarillos

de Van Gogh.

Así que respiro hasta lo más hondo de mis tripas.

Por fuera, la piel tiene la textura

de un terreno recién arado.

Tendido al cielo,

Cielo solo en su propia compañía.

Por dentro, la pescadora de sueños

y la corredora de fondo,

la proscrita hembra de las calamidades,

se ha vuelto una Lucrecia Borgia inerme,

embozada bajo el tul de las nubes y los árboles

que le sirven de fondo.

Un ser humano templado que tiempla sus sueños

Con la suavidad de un saxo

tocando silencio.

La mujer en la que me estoy convirtiendo se sabe tierra.

Se sabe parte de un círculo próximo a cerrarse.

Perfecto.

Rotundo.

Se sabe beso que besa el final de una historia.

Y se sabe final feliz de una existencia sin beber del todo,

porque a veces, lo mejor del vino está en la última copa.

©Rosa Galdona

El último libro que leí

tenía páginas confusas.

Era complejo pasar aquellas hojas

en las que la vida y la muerte,

el yo, el tú y el otro,

parecían formar torbellinos

entre letras, hiatos

y anomalías de existir.

El último libro que leí

quedó abierto en el sillón de las visitas.

Su lectura me asustaba,

sonaba a rebato,

me dejaba al aire el eco sordo de mis tripas,

de mi conciencia doblando a muerto

por los huecos deshabitados de mi vida.

El último libro que leí

era mi mueca ante el espejo.

Por eso me asustaba.

©Rosa Galdona

Comentarios Recientes