No sé nada sobre Galo Luvèce.

Sólo sé que, por esas vueltas del destino, en octubre de 1992 yo estaba en una tierra extranjera que empezaba a guiñarme los ojos, y Galo estaba ahí, con el corazón roto, al frente de un taller de haiku en Santa María de Palautordera, a 50 kilómetros de Barcelona.

No mucho más podré agregar con precisión. Sólo tengo esos datos de fecha y de lugar en mis reencontrados apuntes de esas clases, apuntes que dormían el sueño de los justos en el cajón de criar gnomos del fondo más fondo de un armario. Los papeles incluían, para desgracia mía, algunos haiku cometidos por mí en ese taller (“Ah, gatito, gatito / el agua está envenenada. / Último sol.” y otros aún peores) y, para mi alegría, los dos poemas de Galo que suponía perdidos y que asomarán líneas abajo.

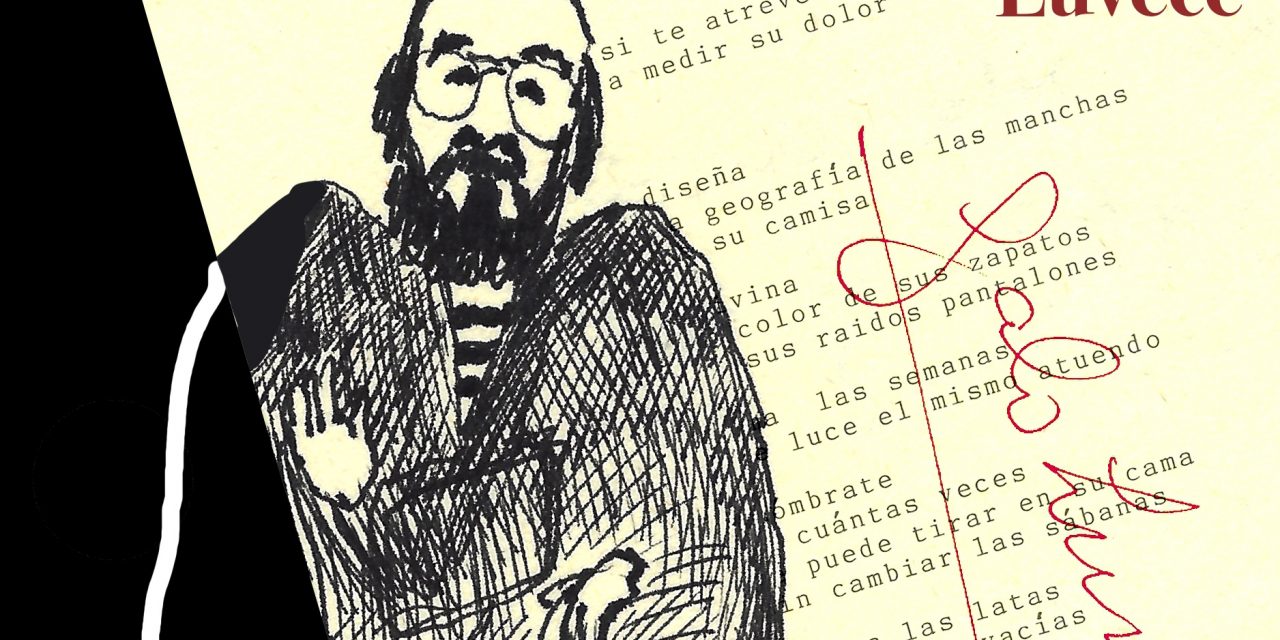

Galo era, como yo, latinoamericano, pero no puedo siquiera precisar si argentino o chileno. Era simpático, tierno, vivía en París, lo había dejado su mujer y se había refugiado en la poesía con uñas y dientes para que el huracán de la tristeza no lo despedazara. Había una búsqueda del equilibrio zen en él; que el taller girara alrededor de los haikus no era casual. Además usaba una especie de sotana (uno de los alumnos le decía “monseñor”) y lo envolvía un aire de misticismo que se adivinaba terapéutico y tal vez insuficiente para desanudar su desengaño.

Después vino mi propia etapa negra, al menos en cuanto a la literatura: el huracán me agarró a mí, me llevó lejos de la poesía y de sus círculos. Nunca más supe de Galo, y hasta olvidé su nombre, pero -y esto es lo que importa- habían quedado en mi memoria algunos versos de la hermosa Balada del amor perdido, que leyó con voz acongojada en la reunión final.

Hoy, que hojeo de nuevo la carpetita verde con sus poemas escritos a máquina y firmados de su poético puño y temblorosa letra, tecleé su recobrado nombre en el oráculo para saber más de él. Sorpresa: nada, o casi nada. Google sólo recuerda a un tal Galo Luvecce (con dos ces) que estuvo con Juan Gelman en un acto en París en el ’82. Lo demás, hojarasca.

Si en todo ese infinito Aleph que es el ciberespacio no queda ya memoria de Galo ni se encuentran sus poemas me parece muy justo dedicarle este texto que no es sino la alfombra roja que le pongo a los suyos. Yo sí guardo su imagen de poeta bonachón, su sonrisa sabia salpicada de pena.

Gracias, Galo Luvèce por tu fecunda melancolía y por aquel taller, aunque mi carrera como autor de haiku haya sido fugaz y poco esplendorosa, y por tus poemas. Espero que, donde quiera que estés, el viento sea propicio y el dolor ya no sepa morder.

Señales para los estados del alma

si su pena

se transformara

en un bastoncito

blanco

muchos lo ayudarían

a cruzar la vida

en un lazarillo

que caminara a su vera

protegiendo

su sensibilidad

-a flor de piel-

corriendo siempre adelante

(como sombra dislocada)

sonámbulo

de madrugada

palpa las paredes

da vueltas en su cuarto

desconoce la puerta

no logra salir

de su propia hoguera

para colocar

alguna señal

Balada del amor perdido

si te atreves

a medir su dolor

diseña

la geografía de las manchas

de su camisa

adivina

el color de sus zapatos

de sus raídos pantalones

suma las semanas

que luce el mismo atuendo

asómbrate

de cuántas veces

se puede tirar en su cama

sin cambiar las sábanas

cuenta las latas

de cerveza vacías

mide los centímetros

en su cintura examina

su barba crecida

su pálido rostro

síguelo durante horas

(sin que se dé cuenta)

mientras camina y le habla

a ella como si fuera a su lado

(y sólo va en sus ojos)

escucha impasible

el trémolo de su voz

cuando responde:

“estoy mejor, gracias”

por tus manos sobre las cejas

y trata de mesurar

la profundidad de sus ojos trasnochados

aún así

no lograrás

medir el amor

Galo Luvèce, circa 1992

Comentarios Recientes